每经记者 杨弃非 每经编辑 刘艳美

图片来源:摄图网_501588183

不久前闭幕的中央经济工作会议定调明年经济工作,明确指出“要坚持稳字当头、稳中求进”。这意味着,在复杂形势下,中国将持续推进经济健康发展。

疫情三年后的今天,“发展”正变得史无前例的重要。上月举行的G20领导人峰会上,一个重要论断向外传递:经济全球化遭遇逆风,世界经济面临衰退风险,我们要比以往任何时候都更加重视发展问题。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布也提出,全人类命运与共,各国应展现智慧与担当,共同构建一个更可持续、更具包容性和韧性的世界。

但不可否认的是,变化已然发生,以疫情前的逻辑推进发展似乎已不现实。直到现在,新冠疫情仍反复延宕,世界经济复苏面临各种挑战,单边主义、保护主义上升,全球产业链供应链受到冲击,通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。

人类社会究竟要如何进一步发展?

关于这个问题,经济学家、未来学家杰里米·里夫金在新书《韧性时代》中,提出一个“爆炸性”观点:过去人类社会“效率至上”的发展原则已走进死胡同,以“进步”为目标的经济发展和文明进步历史即将划上句号。取而代之的,将是一种“韧性”时代下全新的发展模式,从单体的人到整个人类社会,均应以一种“生态系统”的观念再构建自身。

《韧性时代》,杰里米·里夫金 著,郑挺颖 阮南捷 译,中信出版集团,2022年12月

人类无法再“进步”了吗?“韧性”又究竟是一种怎样的发展理念?带着这些问题,我们与里夫金聊了聊他的新书,以及关于后疫情时代下人类社会的发展命题。

杰里米·里夫金 图片来源:受访者提供

效率VS韧性

2020年春,新冠疫情的快速传播令所有国家措手不及,因为医疗系统并没有为疫情大流行做好准备,大家突然发现自己暴露在传染病的威胁之下,世界各地出现不同程度的口罩、呼吸机短缺,没有应对病毒的防护措施,甚至无法为家人提供必需品。

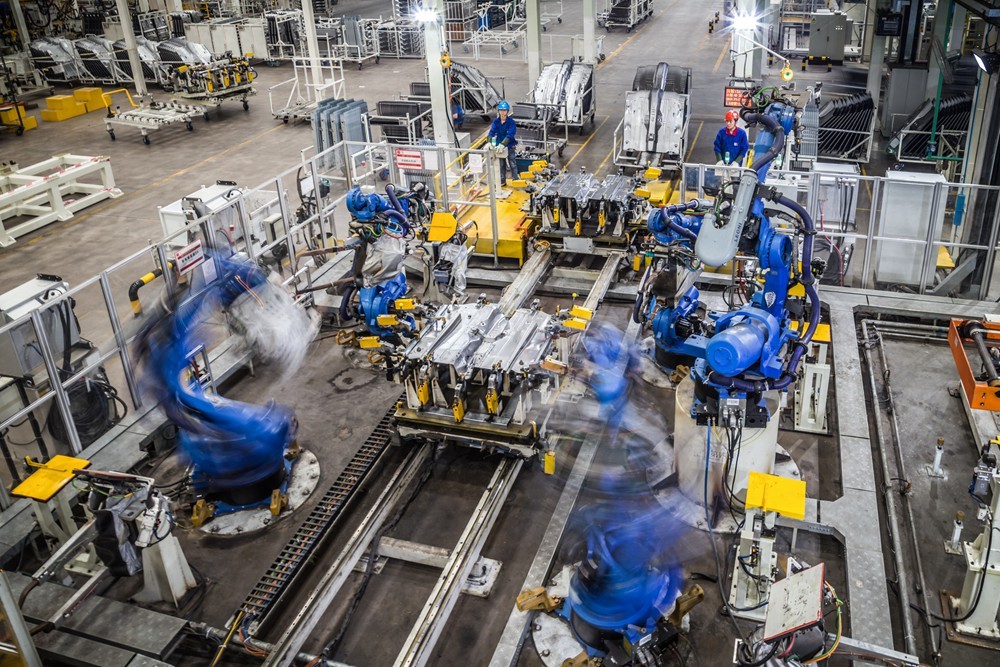

紧随其后,供应链问题进一步让全球经济陷入发展困境。过去因“零库存、零冗余成本”而闻名的“精益制造流程”,却在疫情供应链被中断的情况下无法顺利推进。新的思考由是产生:如果一场自然灾害就能迫使一家超级高效、超级精益的工厂停产,而且其生产的芯片没有备用库存供应,那么这样的工厂又有什么用呢?

图片来源:摄图网_501627457

一系列问题的背后,均指向人类社会一直奉行的、以“效率”为目标的发展方式上。

与许多学者类似,在分析问题背后的原因时,里夫金同样提到了效率原则。他提到,在目前情况下,“效率至上”原则不仅没能继续推进增长,反而造成了发展停滞。而在此状况下,提高韧性则是解决问题的关键所在。而在此基础上,他进一步认为,过去人类社会的“进步时代”即将告一段落,取而代之的将是“韧性时代”。

换句话说,在里夫金看来,人类诉诸“韧性”,将不仅仅是将后疫情时代下的一种权宜之计,更代表着一种人类社会的颠覆性变化。

为何疫情会导致人类社会的根本性改变?不妨先回到“效率”和“韧性”的基本概念上来。

里夫金认为,效率的根源是人类社会发展哲学,在西方传统神话当中,就已有人类改造自然、统治自然,将自然为我所用的观念。以此为基础,以“培根主义”为传统的西方科学认为,自然是为人所用,而不是相反。包括笛卡尔、牛顿等创造的科学研究方法,均在利用自然的概念上构建起来的。

但科学理论实际忽视了一个根本问题,即在人类利用自然时,总会产生一系列溢出效应和副作用。这直到后来的热力学定律,即“熵增”理论提出后才加以修正。该理论认为,当能量发生转化之后,将无法再回归原来状态。

无论如何,由于忽略溢出效应,人类社会不断将更高效地利用自然作为发展目标。基于此,一套仅考虑效率的发展模式得以诞生,根据里夫金的概括,“效率意味着消除摩擦,它是消除那些可能减缓经济活动速度和优化经济活动程度冗余的代名词。”

然而,减少冗余,也意味着对突发情况缺乏足够的应对措施。

眼下,发展环境的变化,使突发事件的发生愈加频繁,传统策略已难以使用。据里夫金总结,一方面,气候变化的威胁和日益严重的疫情占据了主导地位,其影响规模足以让任何应对危机的现有手段“黯然失色”;另一方面,过去以效率为目标的发展策略还导致新的环境危机,“经济的堡垒正在坍塌”。

而韧性的发展方式,则恰是为此而生。从本质上来说,韧性就是指冗余和多样性。里夫金引用加拿大生态学家克劳福德·斯坦利·霍林的说法提到,韧性决定了系统内部各种关系的持久性,是这些系统接受状态变量、驱动变量和各种参数的变化后,仍然保持稳定状态的能力的量度。在开放状态和异质性存在下,其能够为应对各类突发状况提供足够多解决方案。

行政管理VS生态治理

相较于现有人类社会运作逻辑,这将是一种全然不同的发展模式。

若用新的生命科学方法重新审视人类自身,将会发现一个完全开放的生态系统。根据里夫金引用的数据,在人体内的所有细胞中,人体细胞仅占据43%,其他57%的细胞则来自驻扎在人体内的微生物;而更细致地分析基因构成,每个人均由大概2万个基因组成,但构成一个人体里微生物的全部基因则有200万~2000万个。

事实上,已有机构将人体视为一个生物群落,即一个自然出现的大型动植物群落,它们占据一个主要的栖息地。更进一步,“生态自我”的概念随之出现,在此种理解下,人类并非一个独立排他的个体,相反,我们都是自然界的一个“嵌合体”,人体的生存和健康,与整个生态群落的状态相关。

放大至整个人类社会,同样可以带入类似的生态系统视角。此时,将十分贴近于里夫金所提及的韧性发展模式。

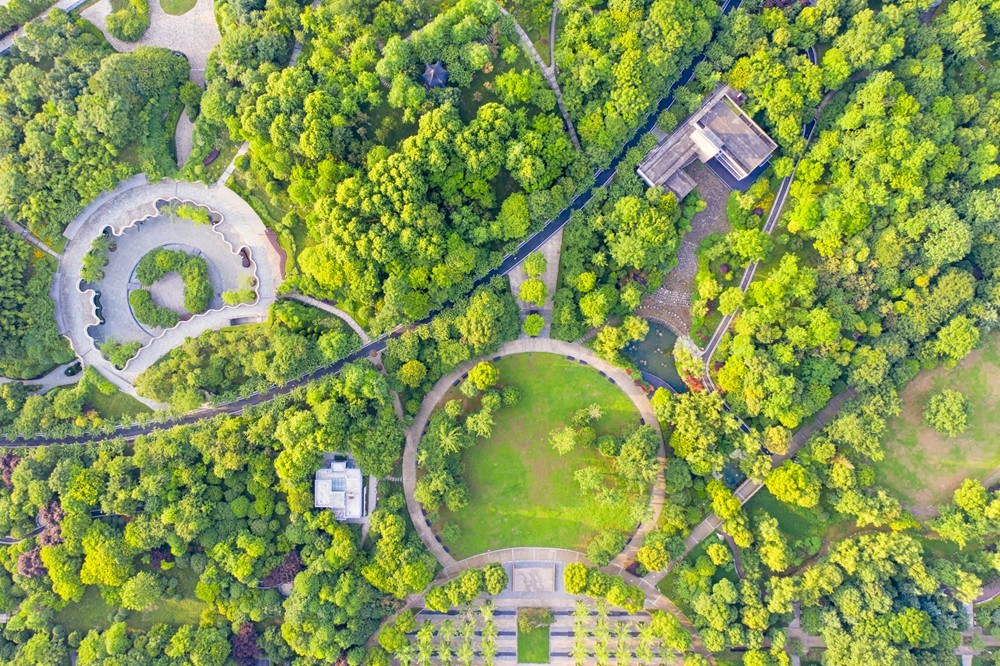

图片来源:摄图网_501306466

对于生态群落的韧性,他曾有一个巧妙的比喻:“只要司机多样化,不怕乘客多如毛。”尽管单个来看都是低效的个体效应,但将其合在一起,将显示出稳健的运转方式。换句话说,韧性框架不要求精确预测未来的能力,而只需要具备一种设计、开发系统的定性能力,无论系统发生何种意想不到的事件,它都会生成能够吸收和适应这些事件的系统。

这也是韧性模式需要强调开放、冗余和异质性的根本原因。大量不同的“组件”,让韧性系统在看似“反效率”的状态下,实则提升了对抗不确定性的能力。

韧性是一种更回归自然、回归生态的模式。在里夫金看来,自然界中并不存在所谓的“效率”“投入产出比”;相反,从生态圈的角度,只有“适应”和“再生产”,通过不断调整和适应,实现稳定和发展。

韧性也并不意味着更高的预测能力。与大部分人对韧性的期待不同,韧性无法回到从前,而是不断“修正”。正如里夫金所说,无论如何设计,人类社会都将无法重新回到疫情前的状态。韧性也不应被认为是世界上的一种“存在的状态”,而是一种作用于世界的方式。

那么,要如何设计一套韧性的发展方式?

里夫金提到一种“生物区域治理”的模式。根据多个国家已经展开的相关探索,在某些特定生态区域内,在现有行政管理模式基础上,新增了一层以生物多样性等为导向的治理结构。在新构建的“生态系统”式治理框架内,区域内的人类生活、其他生物以及地球的自然过程之间将实现更好的平衡。

根据他的描述,新增的治理结构可以民间或半官方组织为核心,作为政府治理的补充。最常发生的一种情况是,当发生突发事件时,各类组织能够被迅速动员,包括地方的食品援助项目、区域民间应急机构共同采取应对措施。

城市逻辑VS乡村逻辑

对于里夫金对效率完全“取而代之”的观点,质疑的声音同样存在。从某种意义上来说,人类社会对效率的追求,其背后同样存在应对不测、提升人类族群整体韧性的朴素哲学。对效率一以概之加以“摈弃”,是否会走向另一个极端?

图片来源:摄图网_500298536

若仔细分析里夫金构建的一整套“韧性”理论,人类并不会完全丢失继续推进自我“进步”的可能。

回顾人类社会历史进程,在追逐效率过程中,技术革命不断推陈出新。根据里夫金分析,人类与自然世界互动方式的每一次重大转变,都可以追溯到那个时代的基础设施革命,且主要体现在三个层面:新的通信形式、新能源和电力,以及新的运输和物流方式。

在里夫金此前所著的《第三次工业革命》一书中,曾详细论述目前正推进中的此轮工业革命,对应上述三个层面的基础设施革命,新框架分别为数字化宽带通信互联网、由太阳能和风能供电的数字化大陆电网,以及数字化移动和物联网。

这几乎是为迎接“韧性时代”的到来所“量身定制”。

他分析,前两次工业革命的基础设施在设计上为集中式、自上而下金字塔式运行,且在知识产权和物理产权等保护机制下,也倾向于垂直整合。最终结果是,占领资源和技术的单独政府或富有家族占据了整个产业结构最核心的“塔尖”部分,剩余部分如插座般层层插入系统,以创造充分的规模经济确保投资回报。

而第三次工业革命的三个基础设施,设计均为分布式而非集中式。过去那些被忽略的“边角地带”,都有可能通过无所不在的互联网、随处可见的太阳能面板、以及愈加庞大的物联网系统,在整个产业体系中发挥重要作用。并且,基于分布式的产业结构,每个要素和输入都相互反馈,使系统重视再生性而减少溢出效应,“很像一个顶级生态系统中的过程”。

与产业结构的分散相对应的则是发展资源的分散。

据里夫金观察,新基础设施出现后,政府的反馈通常具有滞后性。在过去两次工业革命中,特别是在拥有传统优势的国家,政府通常倾向于维持旧有的发展策略。新的工业革命下,由于新兴经济体能够在几乎同一时间下接收新的发展机遇,它们能够实现超越前两次工业革命的“蛙跳”,创造新的基础设施、新规则和新标准。

类似的情况,也将在城乡之间发生。

过去,工业世界的技术逻辑机遇大规模生产和规模经济,它们需要找到能提供大量劳动力和资源要素的城市,并推动全球城镇化水平的提升。

而数字制造将不需要使用机械矩阵、铸件或模具,也就不需要重复相同的形式来分摊生产设置的成本。智能高科技初创公司可以在农村地区的小城镇开设店铺,那里的土地和管理成本较低,而其产品在全球市场上将仍然有竞争力。

里夫金发现,已有类似的趋势产生。他曾接触过一家意大利的建筑商,他们通过3D打印技术,不仅可以将其建造房屋的时间从200个小时压缩至24小时,而且也可以不再需要到传统市场上就能完成交易——他们只需要随身携带软件,通过互联网就能将模型传输至全球任何地方的开发商。此类情况在各行各业发生,让“全球化”进一步向“全球本土化”转变。

疫情进一步让农村进入年轻人的视线。里夫金提到,“疫情大流行还加速了农村地区的人口再迁移,年轻一代寻求开放空间,寻找更有吸引力的自然环境,在那里安家落户、经商和工作。”

在一个更加分布式的系统中,效率是否将以别的形式生效?效率和韧性又将如何发生作用?这将是留给“韧性时代”的新问题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏