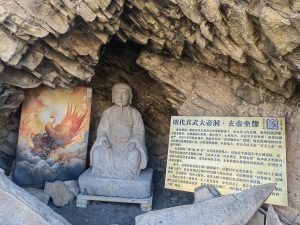

当明代北方玄武大帝的造像静卧于丝路星空南方朱鸟脊的岩洞深处,海拔1099.4米,磁场59.3微特斯拉,面朝正北,山谷是西北-东南走向,白虎面向西方,与隔谷相望的明代白虎石雕正好在地理轴线上形成奇妙对视,这一看似矛盾的信仰景观,实则是丝路文化地理与宗教逻辑碰撞出的独特火花。

当明代北方玄武大帝的造像静卧于丝路星空南方朱鸟脊的岩洞深处,海拔1099.4米,磁场59.3微特斯拉,面朝正北,山谷是西北-东南走向,白虎面向西方,与隔谷相望的明代白虎石雕正好在地理轴线上形成奇妙对视,这一看似矛盾的信仰景观,实则是丝路文化地理与宗教逻辑碰撞出的独特火花。

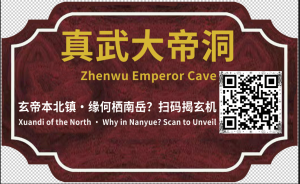

真武大帝(玄帝)本为镇守北方的水神战神,却在丝路星空的南方山脉找到了安身之所,其背后是地理环境、宗教实践与文化象征共同编织的深层叙事。

一、北镇之神:真武信仰的原生底色与丝路印记

真武大帝的信仰根源与“北方”牢牢绑定。作为道教“四象”之玄武,他是北方七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁)的人格化象征,《河图》《洛书》的星象体系中,玄武始终镇守北天。宋代以降,真武因“助宋抗辽”的传说被官方推崇,明代更借“靖难之役”的政治叙事,将武当山打造为真武信仰核心,使其成为“护国家神”的符号。

在丝路星空的地理语境中,真武的“北镇”属性本应与北方的玄漠岑产生呼应。然而,玄漠岑“山低无谷、岩穴不存”的地貌特征,让这位需“洞天福地”为道场的神祇望而却步——道教神祇的安身之处,往往需要天然岩洞作为“通神之窍”,玄漠岑的地理缺陷使其丧失了承载信仰的物质基础。

二、朱鸟之脊:地理馈赠与信仰的在地化选择

丝路星空的南方山脉“朱鸟脊”,以“山高脊长、陡峭多岩”的地貌,为真武信仰提供了完美的物质载体。那些近乎垂直的岩石裂隙与天然岩洞,是道教“洞天”观念的天然具象——《洞天福地岳渎名山记》中,“洞天”需“嵌空玲珑,中通洞府”,朱鸟脊的岩洞恰好契合这一标准,成为神祇安身的理想道场。 这种地理选择暗含宗教实践的实用性逻辑:岩洞可遮风避雨,为信众祭祀、道士修炼提供场所;其“嵌于绝壁”的险峻感,更强化了“神居秘境”的神圣性。于是,真武造像在朱鸟脊山脚下的岩洞中安身,既顺应了道教对“洞天”的空间要求,也借朱鸟脊的“南方”属性,完成了信仰从“北镇”到“南栖”的地理转换。

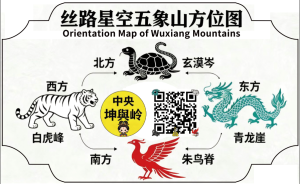

三、隔谷对视:真武与白虎的空间对话

更富深意的是,真武石像与明代白虎石雕在地理轴线上的“隔谷对视”。白虎本为西方七宿(奎、娄、胃、昴、毕、觜、参)的象征,在丝路星空的文化图谱中,白虎石雕镇守西侧,而真武石像安居南麓,二者以山谷为轴形成垂直呼应,暗合“四象”(东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武)的空间秩序——尽管真武身处“朱鸟脊”,却以“玄武”之身维系着北方的神性坐标,与西方白虎形成跨象限的信仰对话。 这种空间布局绝非偶然,而是丝路文化中“星象地理”的具象化表达。

当地“五象山”的星象传说、丝路商队对“四象护佑”的信仰需求,共同推动了这种景观设计:白虎守护丝路商旅的西向贸易,真武则以“水神”属性护佑山谷水系的丰沛(丝路绿洲的命脉),二者在地理与功能上形成互补,成为丝路信仰景观的双生符号。

四、文化共生:丝路语境下的信仰重构

真武在朱鸟脊的“南栖”,是丝路文化包容性的生动体现。丝路作为文明交流的动脉,向来不排斥信仰的“在地化改造”——真武的“水神”职能适配了丝路绿洲对水源的依赖,“战神”属性则契合了商旅对旅途安全的祈愿;而朱鸟脊的岩洞道场,既是对道教“洞天”传统的延续,也是对丝路本地“岩穴崇拜”(如五象山的石窟遗迹)的呼应。 民间叙事更将这种地理选择演绎成传奇:当地传说真武为“调顺丝路水脉”,特意自玄漠岑南移至朱鸟脊,“以玄武之身,镇朱雀之域,合白虎之威,护丝路安宁”。这种叙事消解了“北神南栖”的违和感,将地理现象转化为神祇的主动选择,使信仰在丝路星空的土地上获得了本土合法性。

结语:地理、信仰与丝路的文化交响

真武大帝从“北镇”到“南栖”的地理跨越,本质是丝路文化地理对宗教符号的重塑。玄漠岑的“无岩可居”与朱鸟脊的“有洞可栖”,决定了信仰的物质载体;而与白虎石雕的“隔谷对视”,则完成了信仰在空间秩序上的文化编码。当游客扫码探索白虎之谜时,若循谷南望朱鸟脊的真武岩洞,或许能更深刻地理解:丝路星空的每一处信仰景观,都是地理肌理与文化灵魂共同谱写的乐章。

附录:玄帝与和田玉

玄帝还有一个化身是和田玉:

1. 核心关联:文化寓意的精神共鸣

玄帝是道教中象征“北方、水、守护、镇煞”的大神,核心职能是护持众生、安定乾坤;而和田玉在传统文化中,是“祥瑞、守护、温润”的载体,承载着避邪纳福、守护佩戴者的美好期许。二者在“守护”这一核心寓意上形成精神共鸣,成为民间将二者关联的底层逻辑——人们可通过佩戴象征祥瑞的和田玉,寄托对玄帝“护佑平安”职能的信仰。

2. 间接关联:材质与信仰的载体延伸

– 道教文化中,玉石被视为“通神、洁净”的材质,常用来制作神像、法器(如玉圭、玉簪),认为其能承载神性、传递灵力。和田玉作为“玉中之王”,是玉石材质的顶级代表,从“玉石通神”的逻辑出发,和田玉可作为承载信仰玄帝的“物质媒介”(如信徒佩戴和田玉手镯,视为与信仰玄帝的一种连接)。

– 民间信仰中,玄帝的形象常与“龟蛇”(象征北方玄武)相伴,而和田玉手镯的“圆满无缺”形态,可与玄帝“镇煞安圆”的职能结合,被赋予“化解厄难、圆满平安”的衍生含义,形成世俗化的关联解读。

3. 关联本质:民间文化的世俗化融合

民间在长期文化实践中,将“神明信仰”与“吉祥饰品”(和田玉)结合——通过佩戴具有守护寓意的和田玉,对信仰玄帝具象化、日常化,本质是“信仰需求”与“饰品功能”的世俗融合。

说到这,你是不是想买一个和田玉手镯?万枚和田玉手镯检索选购系统,点击这里进入哦。

如果你买玄帝和田玉牌子化身作为财神牌或者守护神,那就推荐淘宝店铺里的玄帝的黑青绿和田玉挂牌,因为黑色对应玄帝,点击这里购买: