一、发现疑似化石

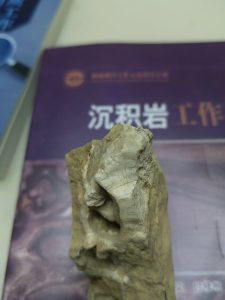

这块疑似化石整体:重133.5克,长71.3毫米,宽51.0毫米,厚34.2毫米

这块疑似化石整体:重133.5克,长71.3毫米,宽51.0毫米,厚34.2毫米

发现地点坐标:北纬43°43′12″,东经87°39′47″(乌鲁木齐红雁池东2公里处的丝路星空景区,还未开放,不能进入)

海拔1108.0米,磁场56.7μT

发现人:钟林

发现时间:北京时(BJS):2025年11月8日14时16分,

世界时(UTC):2025年11月8日06时16分

二、疑似化石种类

1、结论疑似:

2.99亿-2.52亿年前二叠纪的棘皮动物海百合的萼部化石,即海百合萼化石。

2、判断依据

海百合的萼化石,萼部是连接茎和腕的核心身体部分,核心依据如下:

– 形态结构:萼部是杯状/圆锥状的核心躯体,表面有萼板拼接的纹理,且布满供腕附着、消化或呼吸的不规则孔洞。

– 尺寸适配:标本长71.3mm、宽51.0mm,符合小型海百合萼部的常见尺寸(萼部直径多在3-8cm)。

– 地层匹配:乌鲁木齐红雁池二叠纪浅海地层,正是海百合萼化石的常见产出层位(二叠纪海百合萼部化石因结构致密,更易保存为块状化石)。

三、地质年代顺序与特征

1、冥古宙:45·5亿年前-40亿年前。45.25亿年前月球形成。无任何生命。剧烈的陨石不断撞击地球。

2、太古宙:40亿年前—25亿年前。40.00亿年前剧烈的陨石撞击结束,陨石带来的细菌开始在地球出现,所以说细菌是所有生命的祖先。32.00亿年前出现了光合作用,也就是说地球开始出现氧气。

3、元古宙:25亿年前—5.41亿年前。24.00亿年前,休轮期的冰川作用使大气中的氧气含量第一次大幅增加,开始出现真核细胞。大约15亿年前出现多细胞生物。7.16亿年前-6.35亿年前之间是最后的雪球地球冰期,出现了动物。

4、古生代:5.41亿年前—2.52亿年前。

(1) 寒武纪:5.41亿—4.85亿年前。5.40亿年前,多细胞生物大爆炸式地出现了。

(2) 奥陶纪:4.85亿—4.44亿年前。陆生植物诞生。海百合诞生,有200多种。

(3) 志留纪:4.44亿—4.19亿年前

(4) 泥盆纪:4.19亿—3.59亿年前

(5) 石炭纪:3.59亿—2.99亿年前,海百合发展到3000多种。

(6) 二叠纪:2.99亿-2.52亿年前。2.80亿年前,第一批陆生脊椎动物出现。后来出现了哺乳动物。2.52亿年前,西伯利亚火山持续喷发约100万年,引发温室效应和海洋酸化,导致96%海洋生物和70%陆地生物消失。海百合的古生代类群2000多种几乎全部灭绝。

5、中生代:2.52亿年前—6600万年前。

(1) 三叠纪(2.52亿-2.00亿年前)。2.30亿年前,恐龙开始崛起,气候干燥炎热,盘古大陆形成。幸存的海百合演化出关节海百合亚纲,有500多种,它们抛弃了根部固着器,通过茎上的蔓枝实现移动能力,并重新占据浅海至深海的生态位。例如,贵州关岭的三叠纪创孔海百合化石展示了其漂浮生活方式和群落结构。

(2) 侏罗纪(2.00亿-1.45亿年前):恐龙繁盛,鸟类出现,气候温暖湿润,裸子植物茂盛。

(3) 白垩纪(1.45亿-6600万年前):恐龙多样性达到顶峰,被子植物出现。6600万年前,因小行星撞击导致非鸟类恐龙灭绝。海百合种类增值1000多种。

6、新生代:6600万年前—至今

(1) 古近纪:6600万—2303万年前

(2) 新近纪:2303万—260万年前

(3) 第四纪:260万年前—至今。

① 更新世(冰川时代):260万—1.17万年前,冰期和间冰期交替出现。200万年前,人类诞生,如北京猿人。

② 全新世(间冰期时代):1.17万年前—至今,气候温暖稳定,伏羲女娲和你我出现,世界人口达到几十亿。如今,海百合仍以600-700种的数量生活在全球海洋中,包括有柄类和无柄类,它们通过腕部的羽枝滤食浮游生物,并具备再生能力,成为海洋生态系统中不可或缺的一环 。

疑惑说明:

1、原来有第一纪、第二纪和第三纪,但因为化石证据不足被抛弃,现代地质学只保留了第四纪的概念。

2、没有一叠纪这个概念,二叠纪和三叠纪的概念都源于德国地质学家对本土地层的观察:两层和三层,作为时间概念对小白就易造成误解。

四、地质年代表应用案例

和田玉是变质岩,古生代的第五个纪即石炭纪晚期至第六个纪即二叠纪晚期,强烈的岩浆活动带来热液,与沉积岩变质形成的白云质大理岩等原岩发生接触交代作用,最终形成新的变质岩——和田玉,所以和田玉形成于古生代晚期的二叠纪即2.52-2.99亿年之前,可以说与哺乳动物一起产生,和田玉的产生就是为作为礼物送给2亿年后的哺乳动物——人类。

小知识:

接触交代作用是岩浆侵入周围的岩石时,岩浆与岩石在接触带发生的物质交换、化学反应,最终形成新矿物和新岩石的地质过程,所以说和田玉由沉积岩变质形成的白云质大理岩,经岩浆接触交代作用而成。

五、海百合

六、海百合化石采集与保存指南

七、海百合化石野外采集工具清单对照表

| 工具名称 | 核心用途 | 选购建议(便携 + 实用) | 注意事项 |

| 地质小锤子 | 沿岩层节理轻敲,分离化石与岩石 | 重量 200-300g,木柄防滑,锤头圆润无锐边 | 禁止用大锤猛砸,避免震碎化石 |

| 地质凿 / 扁铲 | 清理化石周围岩石、剥离粘连部分 | 刃宽 1-2cm,材质不锈钢,手柄短易操控 | 不用金属刃直接刮擦化石表面 |

| 软毛刷 | 清扫化石表面灰尘、细小砂粒 | 毛质柔软(尼龙或猪鬃),刷头小巧 | 先刷后拆,避免灰尘嵌入化石缝隙 |

| 棉签 | 清理化石细节处泥垢、缝隙杂质 | 医用脱脂棉签,不掉毛材质 | 可蘸少量温水,禁用酒精等溶剂 |

| 泡沫垫 / 纸巾 | 包裹化石,防止运输中碰撞磨损 | 厚度 1-2cm 的软泡沫,无荧光剂纸巾 | 每个化石单独包裹,避免相互摩擦 |

| 硬质标本盒 | 存放化石,保持形态稳定 | 塑料材质,带分隔层和缓冲垫,密封防潮 | 大小根据常采化石调整(建议 15×10cm) |

| 密封袋 | 临时装破碎化石碎片、现场分类 | 加厚 PE 材质,可书写标签 | 装入后挤出空气,避免碎片晃动 |

| 一次性手套 | 拿取化石,防止汗液腐蚀 | 丁腈材质(防过敏),薄款透气 | 触摸化石必须佩戴,避免指纹残留 |

| 硅胶干燥剂 | 标本盒防潮,保护化石不风化 | 小包装(5g / 包),可重复使用 | 每盒放 1-2 包,定期更换 |

| 标签纸 / 马克笔 | 标注采集信息(时间、地点、岩石) | 防水标签纸,油性马克笔(不易褪色) | 采集后立即标注,避免信息遗漏 |

选购小技巧:

- 优先选 “地质专用套装”(含小锤 + 凿 + 毛刷),便携且适配野外场景;

- 标本盒选带锁扣的,户外颠簸时不易开盖;

- 工具总重量控制在 1kg 内,避免徒步时负重过大。

八、进一步研究后认为:

好像是方解石或者石英岩脉侵入了岩洞,不是海百合,是恐龙骨骼化石?

伊甸园真容现世新疆于阗

在线免费阅读/精美PDF版免费下载

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏