文游:玉六十四德修德贪吃蛇

文游:吃掉31种负面情绪贪吃蛇

文游:《和田玉·昆仑论剑》爽玩

新书:《神奇的和田玉》PDF下载

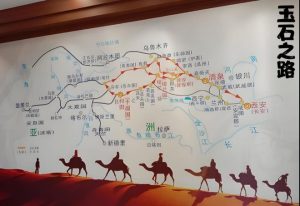

专著:《丝绸古道旅游》在线阅读

这枚量子纠缠般的能级资讯,确实值得让您的亲友也看一看哦,尤其适合女性阅读,可提升维度三级。配图136张,从21个纬度探秘新疆于阗,涵盖了新疆文史最精华部分。

一、播客版,时长90分13秒:

二、电影版,即将此页免费有奖首映,转发即收藏,彰显你的格局和认知纬度,尤其会让女性刮目相看。

三、图文版,136帧影像,24136字,堪称中篇小说,但不是小说:

当下前往新疆的旅行者,目光多会投向极致自然之美,例如喀纳斯的湖光映彩或南疆的风土人情:

但很多人或许未曾察觉,新疆旅游真正深藏的、具有世界维度的独特价值,恰恰在于那些承载着东西方文明交融的古老传说与经典典故。

但很多人或许未曾察觉,新疆旅游真正深藏的、具有世界维度的独特价值,恰恰在于那些承载着东西方文明交融的古老传说与经典典故。

它们不只是地域文化的注脚,更串联起人类早期文明对话的脉络,是比一时的风光欣赏更能触动精神、留存长久记忆的深度体验。

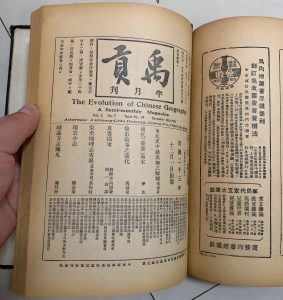

《丝绸古道旅游》:1996年,新疆人民出版社出版,是中国科学院新疆地理研究所钟林先生(现为淘宝中国玉王店铺掌柜,点击检索选购他的和田玉手镯)独著的学术著作,以下核心观点是书中第117-第123页的内容(原书在线阅读:《丝绸古道旅游》在线阅读)。

重发此文,是希望让更多人看见新疆旅游这份被忽略的 “文明厚礼”,读懂这片土地超越风景与风情的深层魅力。

关键词:新疆旅游,五星出东方利中国,易经天山遁,于遁,于阗,伊遁,伊甸,伊甸园,和田,和田玉,伊甸园玉,玉英,世界共识,遁卦——走为上

引言:

新疆地处亚欧大陆腹地,与八个国家接壤,是“ 丝绸之路 ”的重要枢纽,自古以来就是多民族聚居、多文化交融、多宗教并存的地区,新疆自古以来就是中国不可分割的领土。

五星出东方利中国

伊甸在新疆利中国

古墓出始祖利中国

籽玉有地图利中国

以上四个利中国且听《丝绸古道旅游》作者中国玉王娓娓道来(1996年原创,新疆人民出版社):

传说夏娃和亚当被流放到一个环境适宜的地方。为了记念他们过去的家园“伊甸”,夏娃和亚当将这个新家园也称为伊甸(英文为Eden),它位于哪里,一直以来都是个谜……

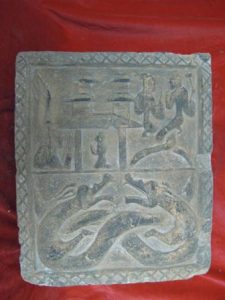

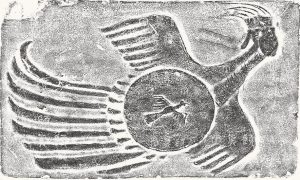

伏羲女娲图

新疆吐鲁番的阿斯塔那—哈拉和卓晋唐古墓出土。现藏于中国历史博物馆。

传说伏羲女娲为兄妹,相娠而有人类。

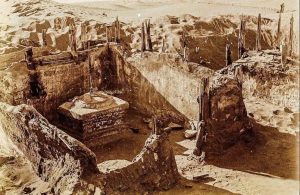

阿斯塔那—哈拉和卓古墓

一.“亚当”和“夏娃”出土

从1928年开始,新疆陆续出土了上百幅伏羲女娲图:

△ 汉代伏羲女娲画像砖,

1969年出土于四川彭山县碱厂崖墓,

四川博物院藏。

△ 汉代伏羲女娲画像砖,

1985年采集于四川崇庆县(今彭州市),

四川博物院藏。

1985年采集于采集于四川崇庆县,

四川博物院藏。

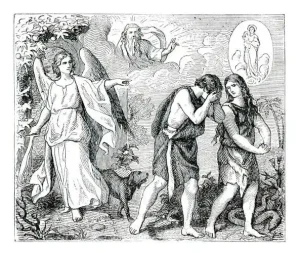

二.“善恶树”上的“禁果”是“意识”吗?

中国汉文化有三大思想支柱,即儒家文化、佛教文化和道教文化。

儒家文化是中国佛教文化和道教文化的根底,伏羲和女娲是儒家文化传说中的人类始祖。

亚当与夏娃,1507年德国油画

汉文化之外的其它文化,虽对传说中人类始祖的称呼不同,但有关他们的传说都是一致的。

西方画家笔下的伊甸园

谁创造亚当?

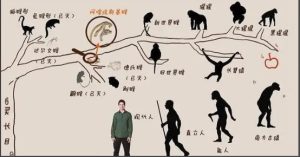

“由猿到人”,被认为是宇宙间的科学真理,但我个人猜测,“地球上的人”的“肉体”是“由猿到人”的“人”制造的人工智能,“意识”即“禁果”在伊甸中的“意识树”即“善恶树”上,“意识”是谁创造的,笔者现在还无法研究清楚。

三.克隆技术,克隆出“克隆的亚当”?

他是一个男性?克隆了自己?克隆产物即亚当?然后亚当又被克隆?出现了夏娃?起初也为男性?

因此,亚当和夏娃长相极为相似,这可能就是“夫妻不相像,不进一家门”的说法。后来对立的生物蛇的拉拢,夏娃偷吃了禁果,就变成了巾帼即女性?

夏娃变成女性后?自然而然就和亚当结合,并怀了孕。夏娃因孕得运(运气),因为孩子是无罪的,因此没有处死夏娃。考虑到女性不符合所在地(即伊甸)的游戏规则?就把他们流放到另一个环境适宜的地方。

根据“运”这个字,可推测到:这个新地方需要穿过云层方能到达。为了记念老家伊甸,夏娃和亚当将这个新家园也称为伊甸(英文为Eden),以下称为新伊甸。龙和(拉)拢、禁果和巾帼,孕和运(气)绝非巧合!

请参考如下证据:

“吩咐他(指亚当,笔者注,下同)说(主人给人工智能下命令):‘园中各样树上的果子,你可以随意吃;只是分别善恶树上的果子,你不可吃,因为你吃的日子必定死!(因为人工智能有“意识”后,就有创造力,无法克隆重复制造,即会死亡。)’“说:‘那人独居不好,我要为他造一个配偶帮助他。’“使他沉睡,他就睡了。于是取下他的一条肋骨,又把肉合起来。就用那人身上所取的肋骨,造成一个女人……

“当时夫妻二人,赤身露体,并不羞耻(因为是没有输入害羞程序的人工智能),惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说:‘岂是真说,不许你们吃园中所有树上的果子吗?’女人对蛇说:‘园中树上的果子我们可以吃;惟有园当中那棵树上的果子,曾说:你们不可吃,也不可摸,免得你们死。’蛇对女人说:‘你们不一定死,因为知道,你们吃的日子眼睛(眼睛是心灵的窗户)就明亮了(意味有了“意识”),你们便如能知道善恶。’

于是女人见那棵树的果子好作食物,也悦人的眼目,且是可喜爱的,能使人有智慧,就摘下果子来吃了(没有输入绝不听别人诱惑的程序);又给丈夫,她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身露体,便拿无花果树的叶子,为自己编作裙子。”

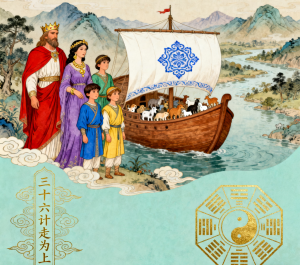

四.人类遭遇大洪水

夏娃和亚当被流放到一个环境适宜的地方。为了记念他们过去的家园“伊甸”,夏娃和亚当将这个新家园也称为伊甸(英文为Eden),以下称为新伊甸。

诺亚听从谁的旨意,赶制方舟?

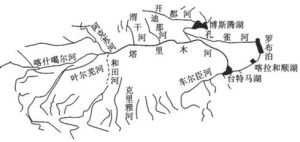

两千年后,有一年连下了四十天大雨,笔者猜测滔天水在新疆塔里木盆地的东边形成了面积为二万多平方公里的罗布泊。

这是想象中的诺亚方舟

这也是想象中的诺亚方舟

笔者猜测,洪水使居住在今新疆民丰县尼雅河流域的夏娃和亚当的后裔尼雅(“尼雅”是梵文Niya的音译,猜测英文将Niya拼作Noah,中文将Noah翻译为诺亚)夫妇及他们的三个儿子和三个儿媳八人幸免于难,因为他们住的木头房子特别结实,经过四十天大雨后木头房子被洪水整个漂起: 以上才是“诺亚方舟”——四十天大雨后连地基和地板一起漂浮起来的一排三间木头房子。

以上才是“诺亚方舟”——四十天大雨后连地基和地板一起漂浮起来的一排三间木头房子。

后来,诺亚后裔受到木头房子的启发,发明出了捕鱼舫在罗布泊捕鱼,这种捕鱼舫现在雅称为画舫:

画舫中最著名的就是南湖红船:1921年7月31日,党的一大最后一天,13位党员在嘉兴南湖画舫上代表着全国58名党员宣告中国共产党诞生,毛泽东就是这13位党员之一。

画舫中最著名的就是南湖红船:1921年7月31日,党的一大最后一天,13位党员在嘉兴南湖画舫上代表着全国58名党员宣告中国共产党诞生,毛泽东就是这13位党员之一。

诺亚方舟经过一百一十天后,即希吉来历的1月10日,木头房子漂到罗布泊的南岸。

上岸后,诺亚将舍不得吃的一点点大米,熬成稀饭吃。后来,这一天成为今天的部分人过得节日:在这一天喝稀饭,以此纪念。

据笔者猜测,这一天,可能就是希吉来历的1月10日,猜测对应的节日是农历的大年三十,因此很多人有喝粥和吃饺子的习俗,饺子可能就是诺亚方舟的模型,要把象征诺亚方舟的饺子吃掉,寓意祈求让不再需要诺亚方舟逃命,即祈求平安。

尼雅夫妇及儿子儿媳将木头房子终于停下来的罗布泊南岸的一个地方也称为Eden,汉语将这个Eden译为“伊循”(即今天的中国新疆米兰伊循古城)。

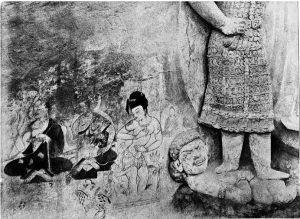

伊遁古城出土的“有翼天使”壁画

大洪水后人类的孑遗就以世界第一个米兰——中国新疆米兰为起点开始向全世界各地扩散?逐渐形成今天的世界人口分布大况?

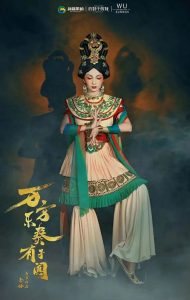

于阗公主李氏供养像

唐朝在于阗设毗沙都督府,

后晋高祖册封于阗王李圣天为

“大宝于阗国王”,

体现了政治上的从属关系。

新疆地区(包括天山南北)自汉代起正式成为中国版图的一部分, 西汉时期在此设立西域都护府进行管辖。 西汉时,到了公元前138年,张骞来到祖国的西域。

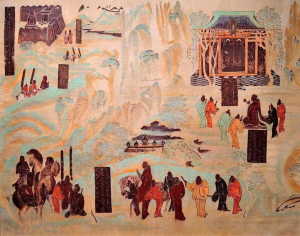

敦煌张骞出使西域图

清代萧雄的《西域杂述诗》云:

西走长途葱岭边,

平开沃野是于阗;

六城烟雨生金玉,

鸡犬桑麻别有天。

诗中所说的于阗,共有“六城”:从东向西依次(可能)是新疆的克里雅(今称于阗县)、塔克努勒(可能在今策勒县昆仑山中策勒河谷残存的阿西乔克吐如希古城堡和阿萨乔克吐如希古城堡附近)、策勒(今策勒县城所在地)、玉龙喀什(在今白玉河附近)、伊里齐城(即今和田市)、喀拉喀什(即今墨玉县)。

可见,古于阗自东向西包括今天新疆的于阗县、策勒县、洛普县、和田市和墨玉县,其核心是策勒河谷。

1950年,主席国庆节当日赋诗一首:

长夜难明赤县天,

百年魔怪舞翩跹,

人民五亿不团圆。

一唱雄鸡天下白,

万方乐奏有于阗,

诗人兴会更无前。

七.以上猜测的二十一个维度的展开论述

第一个维度

伊甸、新伊甸、帕米尔高原和古于阗都有极为相似的四条河。

“就照着自己的形象造人”,“在(伊甸即乐园)东方的伊甸(也称为伊甸)立了一个园子(即伊甸园)”。

那么,伊甸园一定也是按照他的住处乐园设计的,即伊甸园一定也有四条河涌出。

实际上,伊甸园确实有四条河:

有河(即新疆塔里木河)从伊甸(雄踞地球之巅而享有“万山之祖”誉称的帕米尔高原)流出来滋润那园子(即伊甸园,新疆的古于阗),从那里分为四道:第一道名叫比逊(它是仿照乐园中“不变色的水河”而设计的),就是环绕哈腓拉全地的。

在那里有金子,并且那地的金子是好的;在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基训(它是仿照乐园中“不变味的奶河”而设计的),就是环绕古实全地的。第三道河名叫希底结(它是仿照乐园中“浓烈的酒河”而设计的),流在亚述的东边。第四道河就是伯拉河(它是仿照乐园中“纯净的蜜河”而设计的)。

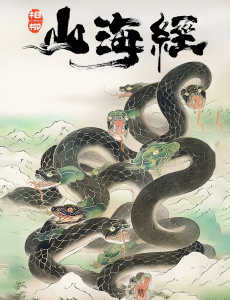

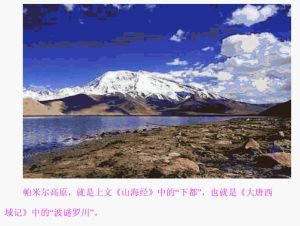

公元前无名氏著的《山海经》和唐玄奘(公元600-664年)著的《大唐西域记》分别是这样描述伊甸的:

《山海经》说:

西南四百里,曰昆仑之丘(即今帕米尔高原上的昆仑山),是实惟帝之下都(相对于乐园而说的伊甸,故称为下都)……。有草焉,名曰薲草,其状如葵,其味如葱(帕米尔高原又名葱岭),食之已劳。河水出焉,而南流注于无达。赤水出焉,而东南流注于泛天之水。洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。墨水出焉,而西流于大杅。

《大唐西域记》序论云:

则赡部洲之中地者,阿那婆答多池也。旧曰阿耨达池,讹也。在香山(即‘舂山’,又称‘天山’)之南,大雪山(泛指帕米尔高原南部的山脉)之北,周八百里矣。金、银、琉璃、颇胝(玻璃)饰其岸焉(说是‘金子’、‘珍珠’和‘红玛瑙’)。金沙弥漫,清波皎镜。八地菩萨以愿力故,化为龙王,于中潜宅,出清冷水,给赡部洲。是以池东面银牛口,流出殑伽河,绕池一匝,入东南海;池南面金象口,流出信度河,绕池一匝,入西南海;池西面琉璃马口,流出缚刍河,绕池一匝,入西北海;池北面颇胝师子(即狮子)口,流出徙多河,绕池一匝,入东北海。

《大唐西域记》卷十二又云:

《大唐西域记》卷十二又云:

“……,至波谜罗川(即帕米尔)。东西千余里,南北百余里,狭隘之处不逾十里,据两雪山(即序论中的‘香山’和‘大雪山’)间,故寒风凄劲,春夏飞雪,昼夜飘风。地咸卤,多砾石,播植不滋,草木稀少,遂致空荒,绝无人止。“波谜罗川中有大龙池(即序论中的‘阿那婆答多池’),东西三百余里,南北五十余里(与序论中的‘周八百里矣’相符),据大葱岭内,当赡部洲中(与‘赡部洲之中地者,阿那婆答多池也’相符),其地最高也。水乃澄清皎镜,莫测其深,色带青黑,味甚甘美。潜居则鲛、螭、鱼、龙、鼋、鼍、龟、鳖,浮游乃鸳鸯、鸿雁、驾鹅、鹔、鸨。池西派一大流,西至达摩悉铁帝国(即今阿富汗的北境瓦罕地区)东界,与缚刍河合而西流,故此已右,水皆西流。池东派一大流,东北至佉沙国(即今新疆喀什一带)西界,与徙多河合而东流,故此已左,水皆东流。

帕米尔高原,就是上文《山海经》中的“下都”,也就是《大唐西域记》中的“波谜罗川”。

帕米尔高原发源有四条河,上文中的“河水”和“信度河”都指流经印度、巴基斯坦,注入“无达”即“西南海”(阿拉伯海)的印度河,它是仿照乐园中“不变色的水河”而设计的;“赤水”和“殑伽河”都指流经印度、孟加拉国,注入“泛天之水”即“东南海”(孟加拉湾)的恒河,它是仿照乐园中“浓烈的酒河”而设计的;“洋水”和“缚刍河”都指流经阿富汗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦,注入“丑涂之水”即“西北海”(咸海)的阿姆河,它是仿照乐园中“不变味的奶河”而设计的;“黑水”和“徙多河”都指流经帕米尔高原、塔里木盆地,注入“大杅”即“东北海”(罗布泊)的塔里木河,它是仿照乐园中“纯净的蜜河”而设计的。

古于阗,也有四条河,即于阗县的克里雅河、策勒县的策勒河、和田市的白玉河、墨玉县的墨玉河。

古于阗,也有四条河,即于阗县的克里雅河、策勒县的策勒河、和田市的白玉河、墨玉县的墨玉河。

仿照乐园中“纯净的蜜河”而设计的塔里木河本来是在塔里木盆地的南端奔流,并在古于阗分为四条河,最后流入罗布泊。

后来由于地面升降才改为在塔里木盆地北端奔流。克里雅河即伯拉河,策勒河即希底结河,白玉河即基训,它环绕和田市一带;墨玉河即比逊河,它环绕墨玉县一带,在墨玉县一带已经发现的玛瑙滩共计两处,珍珠则更多,至于金子则经常被采宝人或游客发现。

古于阗与伊甸园完全吻合。

第二个维度

诺亚是沿尼雅河漂流的。

当诺亚六百岁,二月十七日那一天,大渊的泉源都裂开了,天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。

正当那日,诺亚和他三个儿子闪、含、雅弗,并诺亚的妻子和三个儿妇,都进入方舟。……

洪水泛滥在地上四十天,水往上涨,把方舟从地上漂起。水势浩大,在地上大大的往上涨,方舟在水面上漂来漂去。……水势浩大,在地上共一百五十天。……。七月十七日,方舟停在亚拉腊山上(即罗布泊一带)。

图片说明:1973年美国利用人造卫星侦察前苏联在南翼高加索边界地区部署飞弹的情报时,“极其偶然”地拍摄到终年冰封的亚拉腊峰上,有一块庞大及呈现明显长方形的“异物”。由于挪亚方舟正是停泊在亚拉腊峰附近的地方,所以传出那件“异物”。

水又渐消,到十月初一日,山顶都现出来了。……。他又等了七天,再把鸽子从方舟放出去。到了晚上,鸽子回到他那里,嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子……到诺亚六百零一岁,正月初一日,地上的水都干了。诺亚撤去方舟的盖观看,便见地面上干了。到了二月十七日,地就都干了。……。于是诺亚和他的妻子、儿子、儿妇,都出来了。一切走兽、昆虫、飞鸟,和地上所有的动物,各从其类,也都出了方舟。

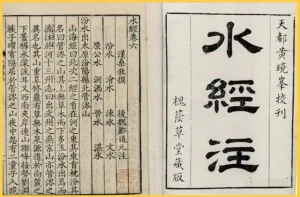

《水经注》由北魏地理学家郦道元编撰,成书时间约为公元6世纪初(约延昌三年至正光五年间,即514-524年)。《水经注》说:且末河东北流,径且末北,又流而左会南河,会流东逝,通为注滨河。注滨河又东经鄯善北治伊循城(即新疆米兰的伊循故城),故楼兰之地也。方舟停的“亚拉腊”山,其实都是“伊循”或“于田”的不同发音而已。

由《水经注》的记载可推知:“方舟在水面上漂来漂去”,并漂流了110天,并且一年后“地就都干了”,像这样大的地方、这样大的河流、这样特殊的河流地貌,在地球上只能是塔里木盆地及它上面的原世界第一长内陆河塔里木河。

尼雅等从方舟出来后,仍然沿用旧地名将下船之地命名为伊甸,上文中的“伊循”就是伊甸的音转。

斯文赫定向罗布泊漂流

1899年9月17日,瑞典探险家斯文·赫定率2人从莎车县乘木船沿塔里木河的正源叶尔羌河起漂,12月7日因河道淤塞在库尔勒上岸。由此可知,大洪水时期从塔里木河的二级支流尼雅河漂流至罗布泊所用的时间与110天是相符合的。

1996年,新疆发生了百年一遇的大洪水,它使新疆的所有铁路和所有重要公路同时瘫痪,房屋大量被冲毁,被洪水掩死的人数绝不亚于诺亚时代大洪水掩死的人数,由此完全可以相信新疆万年一遇大洪水的规模和造成的后果。

尼雅遗址

另外:

①尼雅河中的“尼雅”与“诺亚”发音相似。“诺亚”英文为“Noah”,“尼雅”梵文为“Niye”,二者发音相似。

②诺亚方舟实际上是一座木结构的三间房子。凡是提到方舟的地方,都没有出现船舱、甲板、桅杆、船帆等象征船的字样,相反却提到三间屋子、门、窗户和天窗等象征一排平房或一座楼房的字样。因此,方舟实际上是三间相连的木结构的平房或一座三层木结构楼房。

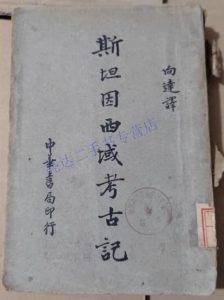

1901年1月28日,英国人斯坦英一行抵达了和田尼雅河下游的尼雅遗址,并对其做了有世以来第一次的考古发掘。后来,斯坦英在其通俗报告《西域考古记》中说:我曾在(尼雅遗址)两道平行的芦苇篱笆之间走过,那条小路至今仍是一条乡村的道路,同17个世纪以前完全一样。这足以引起人异乎寻常的感觉,使一切时间观念都已泯灭……

传统意义上的尼雅遗址,以尼雅佛塔(位于民丰县城北约150公里处的沙漠中)为中心,南北常约25公里,东西宽约10公里,分几个群落散在沙丘盆地之间,建筑物的下面部分因被流沙掩埋而大多残存,均为三间至十间不等的编笆抹草泥墙平房。

传统意义上的尼雅遗址,以尼雅佛塔(位于民丰县城北约150公里处的沙漠中)为中心,南北常约25公里,东西宽约10公里,分几个群落散在沙丘盆地之间,建筑物的下面部分因被流沙掩埋而大多残存,均为三间至十间不等的编笆抹草泥墙平房。

这种房子,今天在新疆的于阗有很多,大水把它整个漂浮起来就变成诺亚方舟了。

斯坦英考察的只不过是传统意义上的尼雅遗址,因此他才说“同17个世纪以前完全一样”。

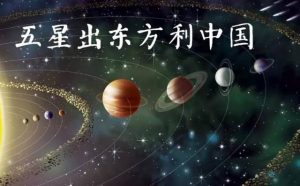

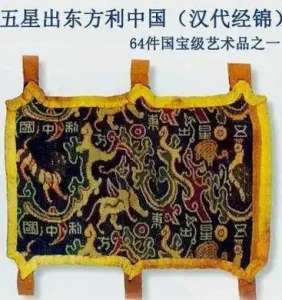

万分庆幸的是:1901年,斯坦因在和田的尼雅遗址未发现以下汉代的“五星出东方利中国”织锦:

1995年中日考古队发现于尼雅古城的汉代

“五星出东方利中国”文字的织锦

五星出东方利中国,为东汉织锦护臂,国家一级文物,中国首批禁止出国(境)展览文物。被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

1995年10月,中日尼雅遗址学术考察队成员在新疆和田地区民丰县尼雅遗址一处东汉古墓中发现该织锦。收藏于新疆维吾尔自治区博物馆。该织锦呈圆角长方形,长18.5厘米,宽12.5厘米,用“五星出东方利中国”织锦为面料,边上用白绢镶边,两个长边上各缝缀有3条长约21厘米、宽1.5厘米的白色绢带,其中3条残断。织有八个篆体汉字:“五星出东方利中国”。

“五星出东方利中国”是中国古代占星用语,是古代先民观察五大行星运行变化而归纳总结出来的占辞术语。 五星指水、火、木、金、土五大行星;“东方”是中国古代星占术中特定的天穹位置,“中国”指黄河中下游的京畿地区及中原,是一个地理概念。而这句话的含义是,“金木水火土五颗星同时出现在东方的上空,有利于中原作战。”这是迄今为止在新疆境内发现年代最早的带有“中国”字样的文物。

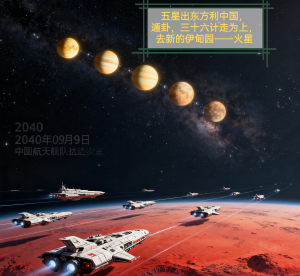

通过“五星聚会”研究,科学家们推算出2040年9月9日将会出现罕见的五星聚会天文奇观。

按照遁卦——走为上,到了2040年,中国人就有能力离开地球去火星发展了。

1996年12月14日《新疆日报》载文说:最近,一支由中日双方考古工作者组成的考古队在塔克拉玛干沙漠进行考古调查时,意外地在距传统尼雅遗址以北约40公里的地方,发现了一处房屋遗址。这座房屋的大部分被流沙掩埋,从其暴露部分看,其中一面残墙长3.3,地面残留9根立柱。在房屋遗址周围,考古人员还采集到春秋战国时期制造青铜器的坩锅、石镰、陶罐、铜刀、纺轮、骨珠等个各类典型文物标本。

如果斯坦英当时来到这里,他可能会在《西域考古记》中写到:那排被流沙掩埋的芦苇篱笆结构的平房,已经经历了二千一百多年,它比驰名世界的意大利庞贝古城还要早至少二百年,而且其意义更深远、更伟大、更具有世界意义。您看,那幢编笆抹草的三间泥墙平房(见下面的照片)不就是“诺亚方舟”的模型吗?

因为记载说:

“四十昼夜降大雨在地上……水往上涨,把方舟从地上漂起……方舟在水面上漂来漂去……共一百五十天。”这些话意味着经过四十昼夜大雨后,那幢最结实的诺亚的编笆抹草的三间泥墙平房的泥全被大雨冲尽,并且最后被水“从地上漂起”,因为不是真正的船,因此“在水面上漂来漂去……共一百五十天”。

第三个维度

罗布泊确实能使诺亚的鸽子找不到落脚之地。

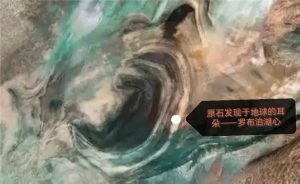

航拍罗布泊

《创世记》:

他(指诺亚)又放出一只鸽子去,要看看水从地上退了没有(其实是看看快到岸了没,笔者注)。但遍地都是水,鸽子找不到落脚之地,就回到方舟诺亚那里。

《山海经》说:

(罗布泊)广袤四百里,其水澄居,冬夏不减,其中洄湍电转,为隐沦之脉。……飞禽奋翮于霄中者,无不坠于渊波矣。由此可见,罗布泊确实能使诺亚的鸽子找不到落脚之地。

第四个维度

美国人类学家摩尔根(1818-1881),在其1877年出版的巜古代社会》一书中写道:"塔里木河流域是世界文化的摇篮,世界文化的钥匙遗失在了塔克拉玛干,找到了这把钥匙,世界文化的大门就便打开了。"

塔克拉玛干,在中国新疆维吾尔语里还有两个含义,一是“过去的家园”,二是“地下埋有珍宝的地方”,这两个含义都说明:塔克拉玛干曾是“人类过去的家园”即伊甸园,被大洪水和大流沙埋藏在塔克拉玛干沙漠下的古文化遗迹和珍宝遗产不计其数。

和田,是新疆维吾尔自治区最南端的一个地区。它的地理位置比较特殊,处于塔克拉马干大沙漠之南和昆仑山北麓之间。

第五个维度

世界上叫 Milan(米兰)的地名或河名或山名遍布世界各地。

1980年3月19日,意大利米兰市的拉列德·威廉先生给新疆的农二师36团所在地米兰写了一封信:我们愿和世界上所有叫作米兰的城市取得联系。根据我们的调查它们共有33个,其中4个在欧洲,23个在南美洲和北美洲,5个在亚洲和1个在非洲。

上图是世界第一个米兰——新疆的米兰

上图是后起之秀意大利米兰,对比一下,三十六计走为上计,果不其然。

以此为线索,笔者查阅了有关资料,发现世界上叫米兰的地名遍布世界各地,而且全世界叫米兰的地方最多,远远超过其他任何一个地名。这正是由于亚当和夏娃的后裔在大洪水后是以新疆米兰为起点向世界各地扩散的。

第六个维度

中国玉王——“中国结“结”中国心”和田玉小籽料原石在罗布泊发现。这块和田玉可能是亚当给夏娃的定情信物。

此天然和田玉籽料形状像心,上有天然的红色的中国地图轮廓。

2005 年,我们将绑上中国结的原石照片图案成功申请商标注册,并在国家版权局完成美术作品登记,作品命名为 “ 中国结 ‘ 结 ’ 中国心 ”。 该作品将中国传统文化符号中国结 、 神圣的中国地图,以及新疆特产和田玉完美融合,蕴含双重深刻寓意:其一,彰显 “ 新疆各民族对中华传统文化的认同 ”,体现中华文化在新疆地区的深厚底蕴与强大凝聚力;其二,再次强调 “ 新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分 ”,以艺术形式传递庄严的国家主权理念 。

此和田玉籽料原石在罗布泊的发现,从实物上进一步佐证了“新疆和田地区是古代伊甸园所在地”的论点,它之所以出现在罗布泊,可能是史前大洪水将它从昆仑山沿尼雅河、和田河、塔里木河冲到罗布泊的,或者就是乘坐诺亚方舟抵达的:

这个中国玉王——中国结“结”中国心在罗布泊被发现后,差点再次湮没在历史的长河中,幸亏被河南人所救,如今在罗布泊还有这个著名的路标——感恩碑矗立在罗布泊荒原上:

这个中国玉王——中国结“结”中国心在罗布泊被发现后,差点再次湮没在历史的长河中,幸亏被河南人所救,如今在罗布泊还有这个著名的路标——感恩碑矗立在罗布泊荒原上:

第七个维度

“于阗”(今新疆和田)的古文献《乐师史》的记载,万方乐奏有于阗——名不虚传。

《乐师史》是1854年于阗人毛拉·艾斯木吐拉穆吉孜所著,书中记载了两位早期乐师:汉孜尔(第一乐师)和毕达哥拉斯(第二乐师),其中汉孜尔被描述为“上帝的子孙诺亚的后代”。

于阗可谓极乐世界,如今这里的维吾尔族乐器有五十多种:

1、吹奏乐器:乃依、唢呐、卡尔奈衣、巴拉曼、布尔格(布喔)、库略来等。

2、打击乐器:达甫,纳格拉、萨巴依、阔休克、塔西、台赫赛、塔布拉、戛拉、阔木则克、镀姆达普、冬巴鼓等。

3、弦乐器:都塔尔、热瓦甫、弹布尔、潘吉塔尔、迪里塔尔、卡龙、扬琴、萨特尔、艾捷克、胡西塔尔等。

第八个维度

老子的《道德经》,道生一,道就是遁,就是迁移,就是亚当和夏娃的遁逃,就是他们的迁移。

原广东省社科院副院长罗尚贤认为,老子带领一批奴隶来到了昆仑山下的于阗(国外译音伊甸),在那里建立了“万民平均,万邦协和”的“大道之邦”。当时于阗成为全世界哲人、思想家争先恐后求道的地方,“大道之邦”被纷纷传说为“西方极乐世界”“天国”“伊甸园”等地球人间乐园。

老子是春秋末期的思想家,学术界普遍认为他的活动时间大致在公元前 6 世纪至公元前 5 世纪之间,而《旧约》在公元前 400 年左右逐渐形成,由此可见,老子早于《旧约》的定稿日期,所以西方的“伊甸园”很可能就是描述的是老子的“西方极乐世界”——“伊甸园”。

第九个维度

亚当和夏娃是用无花果树的叶子遮身蔽体的,而世界最古老的无花果树就在和田。

在新疆和田县拉依喀乡政府后果园内,隐藏着一颗传奇的无花果王。这棵无花果树已有500多年的历史,它的占地面积达到1.5亩,枝繁叶茂,果实累累。无花果王所结的果实个大鲜嫩,色泽鲜黄,味道甜润爽口,令人回味无穷。

无花果在维吾尔语中被称为“安吉尔”,不懂外语的人都以为“安吉尔”就是维吾尔语“甜蜜”的意思,殊不知“安吉尔”是史前语言,本意就是伊甸园之树,所以在英语中angel就是天使的意思。

第十个维度

为了保护我们的家园——伊甸园,新疆长城资源共计 212 处,位居全国之首,以烽燧 、 戍堡等形式出现,其突出特征是沿伊甸园外围依线设点,沿丝绸之路和重要水系而建 。

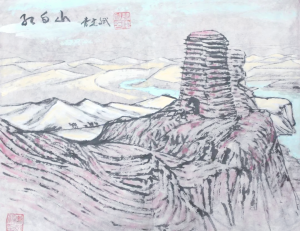

1、和田河:

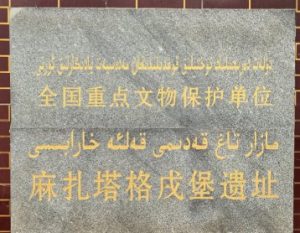

和田麻札塔格烽燧(唐)

作为塔里木河最东支流,流经塔克拉玛干沙漠南缘,其下游的麻札塔格烽燧(唐)与戍堡,正位于 “红白山”的战略要冲,既控扼和田河渡口,又守护丝绸之路南道的商队安全。这种 “依河建堡” 的布局,与伊甸园 “河水分流滋润园子” 的意象形成空间对话。

2、塔里木河干流

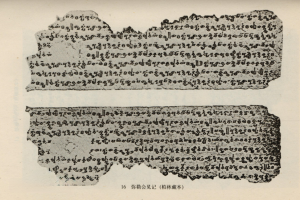

尼雅出土的汉代简牍

在汉代被称为 “葱岭河”,其流经的尼雅古城出土了法卢文简牍与罗马玻璃器,印证了这条 “文明之河” 曾是东西方文化交融的通道。而根据《乐师史》等文献记载,诺亚的子孙正是沿塔里木河迁徙至和田,将这里视为 “新的家园”。

第十一个维度

于阗的宗教叙事与伊甸园神话

藏传佛经《日藏经》、《于阗教法史》记载,于阗曾因 “众生放逸” 变为荒漠,后经释迦牟尼弟子舍利弗与毗沙门天王以锡杖决海,重现绿洲。

这一 “沧海桑田” 的过程与《圣经》中伊甸园因人类堕落被诅咒的叙事形成呼应。

于阗曾是佛教、袄教、景教等宗教的兴盛之地。藏传佛经中于阗的 “海子干堙” 传说与佛教 “业力轮回” 思想结合,将其与伊甸园的 “堕落 – 救赎” 叙事关联。这种多元宗教的共生,使于阗成为文明对话的天然场域,丝绸技术的传入则进一步强化了其作为 “神圣之地” 的地位。.

第十二个维度

“一带一路” 的辉煌盛景,实则与源自远古记忆的文明伏笔深深相连 —— 那些镌刻在岁月长河里的早期文明印记,如同深埋的火种,终在今日点亮了这条贯通东西、联结世界的璀璨通途。

和田丹丹乌里克遗址出土的唐代木版画,侍女手指其冠,英国人斯坦因发现,现藏大英博物馆

北魏末年(公元533年-544年),一部在科技史上有着显著地位的农学著作《齐民要术》诞生了,作者贾思勰(xié)在书中对蚕桑技术和染色技术作了详尽的描述。《齐民要术》是世界农学史上专著之一,是中国现存最早的一部完整的农书,全书10卷92篇。

第十三个维度

“在东方的伊甸立了一个园子”即于阗,帕米尔高原在西边,是“旧伊甸”。

帕米尔高原作为「万山之祖」,其高耸险峻的地形自古被赋予神圣色彩。朅盘陀国(今塔什库尔干)所在的公主堡,位于海拔 4000 米的孤峰之上,前临塔什库尔干河,后倚皮斯岭达坂,形成「天地之间」的地理奇观。这种「高处即神圣」的认知,与伊甸作为「帝之大本营」的隐喻存在微妙呼应。

《大唐西域记》中记载的帕米尔高原公主堡传说:

传说中,「汉日天种」的王族血统将中原公主与太阳神结合,这种叙事深深植根于琐罗亚斯德教(袄教)的光明崇拜。帕米尔高原出土的圣火坛及青铜祭盘显示,当地曾流行以数字象征神祇的宗教仪式(如数字 14 对应「古什」神),而太阳神作为光明的化身,成为连接人间与神界的纽带。这种信仰体系与伊甸园传说中「生命树」「智慧果」的神圣性形成跨文化共鸣,暗示人类对超自然力量的共同想象。

传说中,「汉日天种」的王族血统将中原公主与太阳神结合,这种叙事深深植根于琐罗亚斯德教(袄教)的光明崇拜。帕米尔高原出土的圣火坛及青铜祭盘显示,当地曾流行以数字象征神祇的宗教仪式(如数字 14 对应「古什」神),而太阳神作为光明的化身,成为连接人间与神界的纽带。这种信仰体系与伊甸园传说中「生命树」「智慧果」的神圣性形成跨文化共鸣,暗示人类对超自然力量的共同想象。

现藏于四川博物院。

第十四个维度

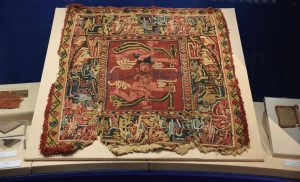

于阗地毯的古老性与这一传说的文化想象之间,确实存在着耐人寻味的隐喻与历史脉络。

有双面图案,工艺已经失传

第十五个维度

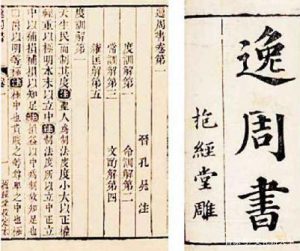

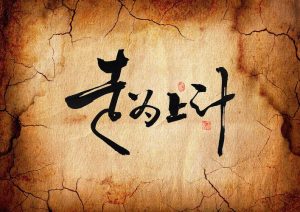

“于阗”、“伊甸”发音相似,都来自于易经的遁卦——逃跑。

于阗这个地名,最早见于司马迁(约公元前145-前87年)编撰的《史记》卷一百二十三。司马迁担任太史令期间开始编撰《史记》,历时约14年完成。

传至日本的唐代汉文古籍《翻梵语》,其编纂基于南北朝的梁代(502年-557年),《翻梵语》将于阗译为 “优地耶那”,意思是 “后堂”,梵语为 “Udyana”,有 “遐意的果园” 或 “花园” 之意,传说于阗曾是一个美丽的花园之国。

对于“于阗”一词的含义,自唐迄今1300多年来,中外学者众说纷纭,莫衷一是。

唐玄奘的《大唐西域记》卷十二云:从此,逾岭越谷,行八百余里,至瞿萨旦那国(即唐代的于阗国)。唐言地乳,即其俗之雅言也。俗语谓之汉那国,匈奴谓之于遁(dùn),诸胡谓之豁旦,印度谓之屈丹,旧曰于阗,讹也。

在11世纪的《突厥语大词典》(2002年民族出版社出版)中于遁被写做:“üdün”。

在11世纪的《突厥语大词典》(2002年民族出版社出版)中于遁被写做:“üdün”。

根据此篇文章笔者的论述,笔者认为:于遁,此地名来自易经遁卦,“遁”就是逃跑的意思。

于遁、于阗、伊甸,三者发音相似,实际上它们都是一个意思:一殿——人类在地球的第一个殿堂即人类最初的家园。“阗”有着特殊的意义,常被用来描述极乐世界,被称为“阗文化”,推崇“以爱心化解种种不和谐”的思想。

于遁的遁就是易经的遁卦——逃跑,既是亚当和夏娃的逃跑,也是诺亚一家的逃跑。

遁卦也是三十六计走为上计的理论根据,所以说,历史上,第一个计策就是亚当和夏娃的逃跑计策——走为上(2),未来最伟大的走为上就是在2040年9月9日,五星连珠,五星出东方利中国,中国宇宙舰队抵达火星——新的伊甸园:

第十六个维度

“于阗”自我的神奇能力

1、《鼠壤坟传说》

《鼠壤坟传说》木版画,

这是斯坦因在丹丹乌里克遗址发掘的

《大唐西域记》所载之“鼠壤坟”

《大唐西域记》中记录了鼠壤坟的故事:敌军西进欲吞并于阗,于阗国兵力薄弱,便向沙漠里的神鼠焚香求救。

当夜国王梦见硕鼠说愿相助,次日清晨于阗军突袭敌营,敌军的马鞍、军服、弓弦等都被老鼠咬断,失去战斗力,于阗军大获全胜。战后国王建造神祠祭祀鼠神,鼠神也成为于阗供奉的神灵。

南北朝时期刘敬叔《异苑》与隋代《西域志》均记载西域鼠王国传说。

2、《和平鸽传说》

为诺亚叼回橄榄枝叶的鸽子

九三阅兵中的白色和平鸽

(1)乾隆年间,1757年,南疆的大小和卓叛乱。1758年8月,定边将军兆惠奉命由伊犁率部南下,行经于阗,突然狂风大起,黄沙弥漫,无法分辨方向,大军只能原地停住。狂风刮了一天一夜,直到第二天中午风才停,但原先的道路却全让沙尘暴给埋了,顿时军心大乱。

就在此时,远处飞来了一群白鸽,盘旋在大军上空久久不愿离去,将士们很纳闷,这是干嘛呢?其中一个千夫长说道”我们不妨跟着鸽子走,说不定能走出去!”。果然,鸽子带领大军走出了险境。

兆惠觉得有神灵相助,于是便在这里开垦荒地,修筑房屋,打井取水来报答鸽群。

(2)光绪三年,1877年,左宗棠的部队开始南疆平叛,董福祥继续担任先锋。五月,董福祥率领湘军一路行军,将士疲惫不堪,便在于阗附近休整。但挖了十几口井,都没能见到水。几天过去了,全军的备用水眼看着就要用完了,突然有一鸽群飞过,同样是盘旋在大军上空,迟迟不愿离去。于是,董福祥便派人跟随鸽群,果然找到了水源。

战士们喝了水之后,士气倍增,一举平定南疆。在董福祥向左宗棠呈报战绩的文书上,把鸽子带路寻找水源一事一同呈报了。左宗棠大惊,认定必有神助,于是在此地规划田亩,种植庄稼喂养鸽群,来报答相助之恩。至今这里鸽舍尚存,有几间残留的鸽子木屋和鸽子木栅。

3、《地乳哺育神童传说》

据《大唐西域记》记载,于阗国王暮年无子,前往毗沙门天王处祈请,天王像前额剖出一婴孩,但婴孩不吃人奶。国王又到神祠祈祷,神祠前土地忽然隆起如乳房,神童依靠吮吸这里的乳汁长大成人,因他是靠地乳哺育成人的,所以于阗又名 “瞿萨旦那”,意为 “地乳”。

第十七个维度

“于阗”曾经拥有的辉煌历史和地位

1、《释迦牟尼授记于阗复兴》

释迦牟尼授记于阗在其灭度后一百年复兴,他命舍利弗和毗沙门天王决海,使海子变为桑田,之后于阗出现苏蜜大城,逐渐发展起来。

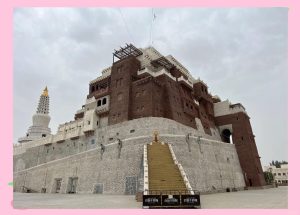

约特干故城景区

约特干遗址位于和田市西10公里处的巴格其乡艾拉曼村,北接海力其崖,东邻阿拉勒巴村与亚兰干村,被认定为古代于阗国都城遗址。

上面这座古堡是约特干古城的核⼼建筑群,由古堡、庭院和⼀座塔形建筑组成,为七层退台式建筑。古堡的楼前后有王城步道和东北侧的公主道缓缓而上,两层之上有宽⼤的尉迟台。

据成书于公元830年左右的藏文《于阗国授记》记载,世尊告诉阿难:“此海子为舍利弗之锡杖尖与毗沙门之矛头决破。及海子干涸、我涅槃后,此名为于阗之国将会出现;光明绕行三匝之处,此后将是于阗都城之地。”

2、《于阗佛教兴盛》

公元前 1 世纪左右,印度高僧末田底迦来到于阗,在瞿室皁伐城东南建立了于阗的第一座佛教寺院 —— 赞摩寺,佛教自此传入于阗,境内佛寺广布,佛塔林立。

《佛国记》:法显一行于公元399年从长安出发,历经两年跋涉,于401年抵达于阗国,于阗 “家家门前皆起小塔,最小者可高二丈许”,“其国丰乐人民音声,尽皆奉法以法乐相娱” ,描述了于阗当时的佛教氛围和人民生活。于阗成为西域三大佛教中心之一。

3、《朱士行至于阗求经》

4、《宋云、惠生至于阗》

北魏皇帝元诩神龟元年,冬十一月,胡太后派遣宋云陪同崇立寺沙门惠生远赴西域求经,取回来大乘妙典一百七十部。

公元 518 年,惠生和宋云,带领团队,从洛阳出发,一路向西行进,与前辈法显的路线不同,他们没有经过河西走廊,而是从青藏高原东部进入青海湖盆地,穿过柴达木盆地进入西域,于公元 519 年到了于阗国。

《宋云惠生使西域记》记载:

于阗国境,东西三千余里。于阗国的国王,头上带着金冠,酷似鸡帻,头后垂着二尺长五寸宽的生绢,作为为饰。国王的仪仗队,有鼓角金钲,弓箭一套、长戟两支、花槊五张。但整个警卫队,人员不过百数。

于阗国的风俗是妇女们的衣裳上下分开,扎着腰带,乘马奔驰,跟男子汉大丈夫没有区别。——男女平等,笔者注。

于阗王说:“你让我见到佛,我才会从命。”毗卢旃鸣钟告佛,佛即派遣罗睺罗变形为佛,现出真容。

罗睺罗是释迦牟尼做太子时的儿子。于阗王佩服得五体投地,当即决定在杏树下置立寺舍,画罗睺罗的像供奉。

5、唐僧玄奘与于阗

公元644年,唐僧东归时到达于阗,于阗的魅力使他选择在于阗停留下来。

《大唐西域记》中,于阗国的内容占据相当大的篇幅,因此《大唐西域记》成为世界各国研究于阗以及西域、古印度、中亚历史的主要参考资料。

和田约特干故城的玄奘雕像

6、《于阗的语言传说》

于阗文的起源传说与一种神秘的鸟有关,这种鸟能够发出不同的声音,于阗的祖先根据鸟的声音创造了于阗文。

于阗文是继佉卢文之后,在该地区通行的一种文字,约流行于5到10世纪。于阗文字体有楷书、草书、行书之别,字大多是合体连写的,并且还通用汉字。已出土的大量于阗文献中夹杂着汉字,而且还有汉语称谓,比如宰相、长史、节度使等等。

7、《龙女索夫的故事》

斯坦因拍摄的

和田丹丹乌里克遗址回字形佛殿

7-8世纪的《龙女图》壁画,

现藏大英博物馆

1906年斯坦因在于阗的

丹丹乌里克(象牙房)遗址盗掘发现

龙女的故事在《大唐西域记・瞿萨旦那国》的《龙鼓传说》条目有对应的记载。

相传于阗国东部有大河名为东河,突然有一年东河断流,于是于阗王在东河畔修建龙神祠日夜祭拜,忽有一女子凌波而来,对国王说:“我夫早丧,主命无从。所以河水绝流,农人失利。王于国内选一贵臣,配我为夫,水流如昔”。

龙女索夫故事中有龙女这一关键角色,而在伊甸园相关传说中,虽然直接提及的是蛇诱惑夏娃,但在一些解读和相关艺术作品中,将该蛇视为龙的化身或与龙相关。

龙女索夫和伊甸园故事都体现了人类与超自然力量的互动。龙女索夫故事中,于阗国面临河水断流的危机,通过大臣与龙女这一超自然存在的互动,解决了危机。

送夫入赘如同 “釜底抽薪”,抽掉了导致河水断流这一困境的 “薪”。此计策来源于履卦,䷉,卦象为 “ 泽上有天 ”,即面对强大的敌人时,不要硬碰硬,要以柔(帅哥)克刚 (龙女)。

在伊甸园故事中,亚当和夏娃与上帝这一超自然力量存在着明确的互动关系,他们受蛇的诱惑违背上帝命令,最终被逐出伊甸园。两者都反映了人类在面对超自然力量时,其行为和选择会带来不同的结果。

龙女索夫的故事体现了牺牲自我以拯救群体的精神,伊甸园故事则强调了顺从与违背权威的后果,警示人们要遵守规则和权威。在古代面对超自然力量,人类只有两个选择,要么像龙女索夫中采取釜底抽薪的完全顺从,要么像亚当和夏娃一样走为上。今天,我们还有第三种选择,那就是:人定胜天。

第十八个维度

于阗的桑皮纸从物产象征、文献载体、文化隐喻三个方面与伊甸园关联,构建了跨越时空的文明对话。 1908年,斯坦因在和田的麻扎塔格山一座唐代寺院中,发现了一个用桑皮纸制成的账本。这一发现揭示了和田地区在古代便已存在桑皮造纸业。清代维吾尔文典籍《诺毕提诗选》、《维吾尔医药大全》等都是用桑皮纸书写的。

1908年,斯坦因在和田的麻扎塔格山一座唐代寺院中,发现了一个用桑皮纸制成的账本。这一发现揭示了和田地区在古代便已存在桑皮造纸业。清代维吾尔文典籍《诺毕提诗选》、《维吾尔医药大全》等都是用桑皮纸书写的。

2005年,故宫大修工程特选桑皮纸作为传统古画修复材料,这一举措使得这一民间技艺重新受到广泛关注。

麻扎塔格山,曹建斌桑皮纸画

2006年,新疆维吾尔族桑皮纸制作技艺被国务院批准,正式列入首批国家级非物质文化遗产代表性名录。

和田地区墨玉县“桑皮纸产业园”

一、物产象征的神秘呼应

于阗桑皮纸的原料桑树,在中国文化中被视为 “生命之树”。《山海经》记载的 “帝女桑” 能使人 “乘之升天”,这种再生能力与《圣经》中伊甸园的生命树高度契合。于阗传说中,公主将蚕种藏于头饰带入,桑树由此成为丝绸文明的源头,其 “孕育生命” 的意象与伊甸园 “万物滋生” 的属性形成互文。

于阗的慕萨莱思是葡萄酒中最原始的。据记载诺亚是第一个酿造葡萄酒的人,所以诺亚来自于阗。

慕萨莱思非物质文化遗产

来新疆没有喝慕萨莱思,

就体验不到伊甸园般的快乐

《本草纲目》共有52卷,是明代李时珍撰于1552年至1578年。

《本草纲目》卷二十五中记载: “葡萄独不用曲”、 “葡萄酒暖腰肾,驻颜色,耐寒”。这与慕萨莱思的酿造特点相符,慕萨莱思正是采用无曲发酵的方式,通过自然发酵而成,此记载为慕萨莱思独特的酿造技艺提供了文献佐证,说明其酿造方法在历史上有迹可循,且具有一定的科学性和独特性。

《史记・大宛列传》:“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万馀石,久者数十岁不败。” 此记载反映了西域自古就有葡萄酿酒的传统,为慕萨莱思酿造技艺的起源提供了历史背景。

《博物志》,西晋张华(232~300)编撰,书中有 “西域有葡萄,积年不败,可十年饮之” 的记载。

《旧唐书》: “饶葡萄酒,富室数百石”,表明唐代西域地区葡萄酒产量丰富。

慕萨莱思的主产地与于阗地域相近,其酿造技艺见证了当地的历史文化发展,可能是于阗地区古老文明的一种延续和体现。

在一些传说中,慕萨莱思象征着美好和忠贞不渝的爱情。而伊甸园在宗教和传说中是一个充满美好、纯洁的地方,是人类最初的家园。慕萨莱思所代表的美好寓意,与伊甸园的象征意义在某种程度上有相通之处,都反映了人们对美好生活的向往和追求。

慕萨莱思在汉唐时期就通过丝绸之路传播到其他地区,成为丝路商贾交往的重要媒介。于阗位于丝绸之路南道,是古代东西方文化交流的重要中转站。慕萨莱思促进了不同文明之间的融合与发展。

慕萨莱思的酿造离不开当地优质的葡萄资源,如果于阗是伊甸园,那么其优越的自然环境也为葡萄等作物的生长提供了良好条件,说明该地区在物产方面具备孕育古老文明和特色物产的基础。

.

第二十个维度

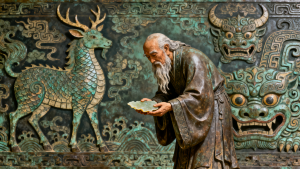

玉英记:典籍中的于阗与人类文明根系。和田玉的四个发展阶段:食品、礼品、装饰品、保健品。

1、岩穴里,于阗的和田玉成为最早的食物——玉英

旧石器时代,撞击和田玉取火

《山海经·西山经》:“玉山,是多美玉。有鸟焉,其状如翟而赤,名曰胜遇,是食玉英。” 成书于公元前139年的《淮南子》:“玉英,玉之精也,食之长生”的神异。

成书于公元前139年的《淮南子》:“玉英,玉之精也,食之长生”的神异。

考古发现,距今约3万年的于阗尼雅遗址附近,曾有先民以玉石制作刮削器,而《神农本草经》更将“玉泉”列为“上药”,称“久服耐寒暑,不饥渴,不老神仙”——这种将玉石视为“大地精华”的认知,或许正源于人类在昆仑山下与玉英的最初相遇。

2、流沙古道上的玉石坐标

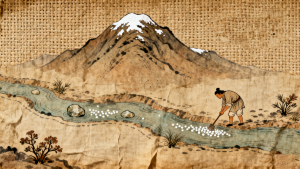

汉代帛书《地形图》中标注的“于阗”位置,旁侧绘有昆仑山与玉龙喀什河,河中有采玉人身影。

汉代帛书《地形图》中标注的“于阗”位置,旁侧绘有昆仑山与玉龙喀什河,河中有采玉人身影。

《史记·大宛列传》明确记载:“于阗之西,则水皆西流,注西海(即巴尔喀什湖);其东水东流,注盐泽(即罗布泊)。盐泽潜行地下,其南则河源(即黄河源头)出焉。多玉石,河注中国。” 地质研究表明,昆仑山北麓的玉石矿脉形成于2.5亿年前,而人类在这一区域的活动可追溯至旧石器时代晚期。《穆天子传》中“天子西征,至于阳纡之山,河伯无夷之所都居,是惟河宗氏献天子玉策”的记载,暗合于阗玉即和田玉通过古人类迁徙路线传入中原的轨迹——从羌塘高原到河套平原,先民携带的和田玉成为文明交流的最早信物。

地质研究表明,昆仑山北麓的玉石矿脉形成于2.5亿年前,而人类在这一区域的活动可追溯至旧石器时代晚期。《穆天子传》中“天子西征,至于阳纡之山,河伯无夷之所都居,是惟河宗氏献天子玉策”的记载,暗合于阗玉即和田玉通过古人类迁徙路线传入中原的轨迹——从羌塘高原到河套平原,先民携带的和田玉成为文明交流的最早信物。

3、玉食传说中的文明基因 《楚辞·九章》有“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮同光”的咏叹,将食玉视为沟通天地的仪式。这种信仰在考古中可窥一斑:陕西神木石峁遗址出土的距今4000年的和田玉牙璋,其刃部留有细微的咬合痕迹,有学者推测曾被用于祭祀中的“玉食”仪式。

《楚辞·九章》有“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮同光”的咏叹,将食玉视为沟通天地的仪式。这种信仰在考古中可窥一斑:陕西神木石峁遗址出土的距今4000年的和田玉牙璋,其刃部留有细微的咬合痕迹,有学者推测曾被用于祭祀中的“玉食”仪式。 《汉书·西域传》载于阗“多美玉,俗尚鬼神”,可见当地将玉石与神灵崇拜结合的传统由来已久。更值得注意的是,青海喇家遗址(距今4000年)出土的和田玉璧,其放射性同位素显示原料来自于阗,这意味着新石器时代的人类已通过“玉石之路”将于阗与黄河上游文明相连。

《汉书·西域传》载于阗“多美玉,俗尚鬼神”,可见当地将玉石与神灵崇拜结合的传统由来已久。更值得注意的是,青海喇家遗址(距今4000年)出土的和田玉璧,其放射性同位素显示原料来自于阗,这意味着新石器时代的人类已通过“玉石之路”将于阗与黄河上游文明相连。 《礼记·礼运》中“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓”的原始祭祀场景,或许正有于阗玉英的身影。

《礼记·礼运》中“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓”的原始祭祀场景,或许正有于阗玉英的身影。

4、玉脉连缀的人类根系图谱

.

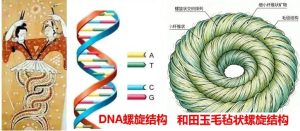

和田玉(玉英)都有螺旋结构

公元前 12 世纪前半叶的殷墟妇好墓出土的755件玉器中,经检测多数为新疆产和田玉。 战国中期的《禹贡》将“昆仑之球琳琅玕”这些和田玉列为贡品时,这些玉石早已超越物质范畴,成为文明基因的载体。正如费孝通所言“各美其美,美美与共”,于阗玉英从远古人类的“食物崇拜”到文明时代的“礼器象征”,始终铭刻着人类发源地与东方文明的根系关联——它是大地馈赠的灵石,更是跨时空的文明密码。

战国中期的《禹贡》将“昆仑之球琳琅玕”这些和田玉列为贡品时,这些玉石早已超越物质范畴,成为文明基因的载体。正如费孝通所言“各美其美,美美与共”,于阗玉英从远古人类的“食物崇拜”到文明时代的“礼器象征”,始终铭刻着人类发源地与东方文明的根系关联——它是大地馈赠的灵石,更是跨时空的文明密码。

.

第二十一个维度

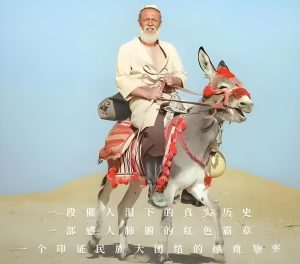

1955年,新疆维吾尔自治区成立

1956年,库尔班大叔从于田骑毛驴上北京

于田人民的认同,代表人:库尔班·吐鲁木(1883年~1975年),于田县托格日尕孜乡农民。

马克思主义唯物史观早已深刻揭示:人民是历史的主体,是物质财富与精神财富的创造者,更是自身文化命运的主宰者。

当我们讨论 “于阗是否为伊甸园故地” 时,本质上是在探寻这片土地上人民世代积累的文化记忆与情感归属,而这份认同的最终话语权,理应归还于生于斯、长于斯的于田人民。

于田县在清代为于阗县,自汉代起一直称为于阗,1959年,简化为于田县。鉴于文化自信,并将地方历史纳入全球文明叙事。

笔者建议将于田县更名并升级为中央直辖市——伊甸园市,就像1956年库尔班大叔骑着毛驴带着礼物越级直接去北京感谢毛主席,因为他知道幸福归根结底来自于毛主席领导的中国共产党。

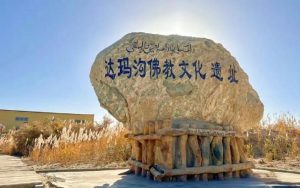

于田达玛沟小佛寺,

“世界上最小的古佛寺”:仅4平方米

新疆于田县引洪水,

16.8万亩胡杨林,解渴焕新生

文游:玉六十四德修德贪吃蛇

文游:吃掉31种负面情绪贪吃蛇

文游:《和田玉·昆仑论剑》爽玩

新书:《神奇的和田玉》PDF下载

专著:《丝绸古道旅游》在线阅读

结语:

新疆自古以来就是中国不可分割的领土 。无论伊甸园是否在新疆,我们的家园就是伊甸园 —— 我们生活在幸福的家乡与伟大的祖国之中。我们的家园,是滋养我们成长的沃土,是承载着记忆与情感的根基。我们深深热爱这片土地。任何企图分裂、破坏民族团结的行径,都必然会遭到全体中华儿女的坚决反对和唾弃。让和平、团结、繁荣的阳光永远照耀这片土地。

后记:

若古伊甸园故地被证实位于新疆和田地区,这一发现将对中国的历史叙事、文化认同、国际形象及区域发展产生多维度的深远影响。以下从六个核心层面展开分析:

一、重构文明起源话语权,强化文化自信

1. 突破西方中心论:传统观点认为伊甸园位于美索不达米亚(今伊拉克),但新疆的地理特征(塔里木盆地被天山、昆仑山环抱,内部有独立水系)与《圣经》描述高度吻合 。若这一理论成立,将打破西方对人类文明起源的垄断叙事,为中华文明增添“人类共同精神家园”的象征意义。

2. 融合多元文明脉络:新疆自古是丝绸之路枢纽,若被证实为伊甸园所在地,可将华夏文明与犹太-基督教文明的起源叙事相衔接。例如,和田古名“于阗”与“伊甸”发音相近,《乐师史》等文献记载诺亚后代在此繁衍生息,这种文化交融的实证将深化“多元一体”的中华文明特质。

3. 学术研究范式革新:新疆可能成为国际宗教学、考古学的新焦点。例如,伏羲女娲图(新疆阿斯塔那古墓出土)与《圣经》中亚当夏娃的形象呼应,结合塔里木河“四河分流”的地理特征,或推动跨文明比较研究的突破。

二、助力新疆治理与国际形象塑造

1. 主权主张的文化背书:在国际社会对新疆治理存在争议的背景下,伊甸园的认定可强化中国对新疆的历史主权。例如,《大唐西域记》记载玄奘在和田停留七个多月,佛教与基督教传说在此交织,这种历史连续性可驳斥“新疆文化灭绝”等不实指控。

2. 消解分裂主义叙事:新疆部分分裂势力试图割裂本地文化与中华文明的联系。若伊甸园被证实为和田,可通过展示“人类共同起源地”的包容性,削弱“东突厥斯坦”等分裂话语的影响力,促进各民族对“中华民族共同体”的认同。

3. 国际舆论博弈工具:中国可借助伊甸园话题,在联合国等平台展示新疆的文化多样性与宗教包容性。例如,新疆伊斯兰教经学院的现代化设施、多宗教和谐共存的现状,可与伊甸园的“众教之源”定位形成呼应,扭转国际社会对新疆的刻板印象。

三、激活区域经济与旅游业转型

1. 打造世界级文化IP:参考沙特麦加朝圣经济(年入226亿美元),若和田成为全球信徒的精神圣地,可带动宗教旅游、文化研学等产业。例如,开发“伊甸园考古探秘游”“诺亚方舟遗址体验”等项目,预计可使和田旅游收入增长30%-50%。

2. 推动文旅深度融合:新疆已在库车等地试点“文物+科技”模式(如三维扫描、VR体验) ,若应用于和田,可打造沉浸式伊甸园主题公园、数字博物馆等新业态。同时,结合和田玉文化(《圣经》中“比逊河产金子”与和田玉矿带重合),开发宗教文创产品,形成“朝圣+购物+体验”的产业链。

3. 平衡区域发展差异:南疆地区经济相对滞后,伊甸园的文化赋能可缩小南北疆差距。例如,米兰古城(推测为诺亚方舟停靠地)的保护开发,可带动若羌、且末等县的基础设施建设,预计创造直接就业岗位超万个。

四、深化宗教对话与国际合作

1. 搭建跨宗教交流平台:基督教、犹太教、伊斯兰教均将伊甸园视为圣地。中国可借此发起“世界文明对话大会”,邀请全球宗教领袖共商文化遗产保护,提升在宗教事务中的国际话语权。例如,新疆已举办“中国新疆的历史与未来”国际论坛,类似机制可扩展至宗教领域。

2. 推动学术合作网络:联合哈佛大学、牛津大学等机构成立“伊甸园研究中心”,开展多学科交叉研究。例如,通过基因测序技术分析新疆少数民族与中东族群的遗传关联,为文明传播路径提供科学证据。

3. 缓解宗教极端主义:伊甸园的“众教同源”理念可对冲极端思想。例如,新疆伊斯兰教经学院开设《圣经》比较课程,通过学术对话消解宗教对立,促进“去极端化”工作的深化。

五、挑战与风险应对

1. 证据链的严谨性争议:当前支持新疆伊甸园说的证据多为文献类比(如《乐师史》记载)和地理推测,缺乏直接考古实证(如伊甸园遗址、文字记录)。需加强田野调查,例如对和田河流域进行系统考古勘探,寻找早期农业文明遗迹。

2. 国际舆论博弈压力:中东国家可能对这一认定提出异议。中国需通过多边平台(如联合国教科文组织)推动跨国联合研究,强调“文明共享”而非“排他性主权”,避免引发文化冲突。

3. 区域社会稳定风险:新疆多民族聚居区需平衡不同文化认同。例如,在旅游开发中尊重当地民俗,避免过度商业化破坏文化本真性;在宗教活动管理中严格区分学术研究与宗教实践,防止极端势力借题发挥。

六、历史意义的深层启示

1. 文明对话的典范:若伊甸园位于和田,将印证“人类文明起源多元一体”的学术共识。例如,新疆出土的伏羲女娲图(唐初遗物)与《圣经》叙事的呼应,可成为跨文明交流的实证案例,推动“文明互鉴”理念的传播。

2. 生态保护的隐喻:《圣经》中伊甸园因人类堕落而失乐园,这与新疆当前的生态治理(如塔里木河恢复工程)形成隐喻关联。可借此倡导“生态文明”理念,将伊甸园定位为“可持续发展教育基地”。

3. 人类命运共同体的具象化:通过展示新疆作为“人类共同起源地”,可强化“天下一家”的中华文明价值观,为构建“人类命运共同体”提供历史文化支撑。

结论

古伊甸园故地若在新疆和田,其意义远超单纯的历史考证,而是涉及文明话语权重构、区域发展转型、国际形象塑造等战略层面。这一发现需以严谨的学术研究为基础,以开放包容的姿态应对国际争议,最终将文化资源转化为推动社会进步的动力。正如新疆文化和旅游产业规划中强调的“保护-传承-活化”全链条理念 ,伊甸园的文化价值唯有在尊重历史、兼顾现实的框架下,方能真正实现“古为今用,中西互鉴”。

文游:玉六十四德修德贪吃蛇

文游:吃掉31种负面情绪贪吃蛇

文游:《和田玉·昆仑论剑》爽玩

新书:《神奇的和田玉》PDF下载

专著:《丝绸古道旅游》在线阅读

伊甸园真容现世新疆于阗

在线免费阅读/精美PDF版免费下载

抄于1067年的《弥勒会见记》残卷,现存德国柏林

抄于1067年的《弥勒会见记》残卷,现存德国柏林

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏